本ホームページの掲載内容は、地域の皆さま及び当院にご紹介いただいている医療機関の皆さまに向けたものです。

鼠径ヘルニアは子供の病気と思われがちですが、むしろ成人に多く、高齢化社会を迎え高齢者の発症が増加しています。手術以外では治療方法はありませんが、短期入院が可能な新しい手術方法が普及してきており、積極的に治療した方が良い病気です。本邦では年間15万人の方が手術を受けています。

当院では専門医による質の高い手術を行っていますので、お気軽にご相談ください。(➝鼠径ヘルニア外来)

立った時やお腹に力を入れた時に、鼠径部の皮膚の下に柔らかい膨隆ができます。普通は指で押さえるまたは臥床すると引っ込みます。鼠径部に何か出てくるような違和感があり、小腸などの臓器が出てくると不快感、痛みを伴ってきます。一般的には症状がある場合や、徐々に大きくなってきている場合には手術を勧めることになります。この膨隆が急に硬くなり、押さえても引っ込まなくなることがあり、そして腹痛や嘔吐などの症状を伴う腸閉塞状態となることがあります。これをヘルニアの嵌頓(カントン)といいます。急いで外科医などによる徒手整復をしなければ腸が壊死に陥り、穴があき、腹膜炎を併発して命にかかわることになります。徒手整復がかなわない場合には緊急手術となることがあります。

男性の場合、胎児のとき出生が近付くと体内にあった睾丸が徐々に現在の位置(陰嚢内、体表)に下降し、その際睾丸が通った孔(内鼠径輪)と道(鼠径管)の中を、男性では精索(睾丸と尿道をつないでいる管です)が通っています。女性では子宮を固定している子宮円靭帯(紐)がその部を通過しています。普通はその周囲の筋肉がしっかりしているので、お腹の中にあるはずの小腸などの一部が鼠径管を通って出てしまうことはありません。

しかし、孔(内鼡径輪)が先天的に閉じていない場合、または加齢や喫煙によって筋肉や筋膜が弱ってきた場合には、小腸などが皮膚の下に脱出てしまい(別名、脱腸といわれるゆえんです)、足の付け根が膨らんでしまいます。睾丸が通っていった孔(鼠径管の入り口)の筋肉が緩んでできた隙間から出て鼠径管を通り脱出するようになった場合を外鼠径ヘルニア(間接型)といいます。また、年をとってきて筋肉が衰えてくると腹壁に弱い場所ができ(もともと他の部位に比べて筋肉が薄い場所(筋恥骨孔, myopectineal orifice =MPO)、ここから鼠径管の中に直接に脱出する場合を内鼠径ヘルニア(直接型)といいます。外観は外鼠径ヘルニアと変わりません。

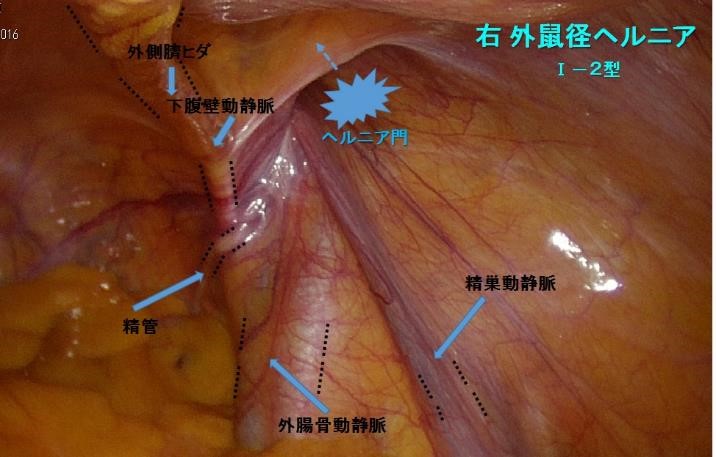

また両方の合併する外鼠径・内鼠径ヘルニア合併型もあります。鼠径部の下方の大腿部の筋肉が弱くなって大腿動静脈が貫いた孔の周囲から膨らみが発生するヘルニアを大腿ヘルニアといいます。大腿へルニアは痩せた高齢の女性に多いのが特徴です。大腿ヘルニアもソケイヘルニアと同様の手術を行います。鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアと異なり鼠径部に殆ど腫大を認めず、大腿内側に放散する圧痛、しびれ感などを主徴とする閉鎖孔ヘルニアもあり、特殊な手術を行います。これらのすべてを総称して鼠径部領域ヘルニアと呼びます。腹腔内から脱出するので、腹腔内にヘルニア門(孔)があるわけです。それぞれのタイプを腹腔内から観察した孔(矢印)を下記に示します。

鼠径ヘルニアは、乳幼児の場合はほとんど先天的なものですが、成人の場合は加齢により身体の組織が弱くなることが原因で、特に40歳以降から男性に多く起こる傾向があり、年齢を増すごとに増えていく傾向にあります。

鼠径ヘルニア患者の80%以上が男性ですが、これは鼠径管のサイズが男性のほうが大きく、比較的腸が脱出しやすいためと考えられています。

40代の発症では、鼠径ヘルニアの発生に職業が関係しているとことが指摘されており、腹圧のかかる製造業や立ち仕事に従事する人に多く見られます。

便秘症、肥満、喫煙、前立腺肥大の人、咳をよくする人、妊婦も注意が必要です。

日本での年間の手術件数は15万人程度ですが、実際に悩んでいても受診していない人が多数いると推定されます。

高齢の女性に、また痩せた方に多く発症します。

肥満の既往があり急激に痩せてきた場合に脂肪が抜けて孔(大腿輪、閉鎖管)が生じヘルニアが発生します。

通常、狭い孔を腸管が脱出するので腸閉塞となり、腹痛、嘔吐を主症状とし緊急手術となる場合が多くあります。

基本的にはヘルニアは手術をしないと治りません。

・薬で治療することもできません。

・いったん出来てしまったヘルニアは体を鍛えるトレーニングをしても治りません。

・ヘルニアバンドで外から押さえ込む方法もありますが、不適当な圧迫が腹腔内臓器の損傷につながることもあり、一般的には勧められません。

(1)従来法(組織縫合法、自家組織縫合法、メッシュを使わない)

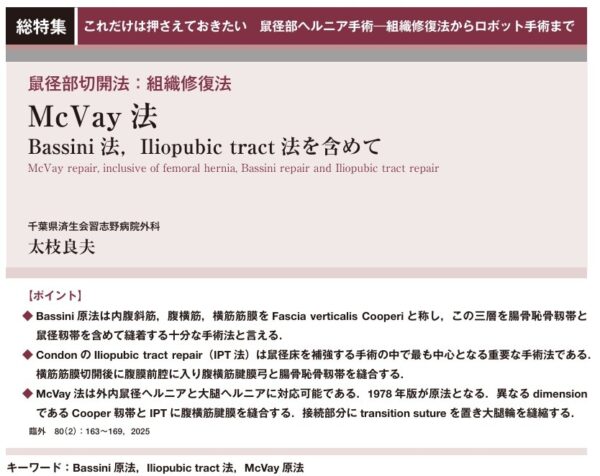

現代の鼠径ヘルニア手術が確立されたのは、1884年にイタリアのEdoardo Bassiniが考案した手術方法が報告された以降です。以後少しずつ工夫、発展がなされて現在にいたります。鼠径管の入り口を縫い縮め、腹壁の筋肉や筋膜を縫い合わせて補強します。いわゆる自家組織を利用して修復する手術法です。Bassini法(バッシーニ法)やFerguson法、Shouldice法、Marcy法、McVay法、Moschowitz法、Iliopubic tract repair法などが行われてきました。

しかしながら、これらの方法は縫い合わせた部分に「つっぱり」が生じて術後の痛みや、つっぱりの部分が裂けて再発の原因になることがあります。術後の2~3日は安静にして、5~7日の入院が必要です。

この後、1995年以降はメッシュ全盛時代(テンションフリーの時代)に突入し、当院ではほとんど行われなくなった方法ですが、同時に腸管切除した場合には感染のリスクがあるので人工物であるメッシュの留置が不能となり、これらの手術法(組織縫合法)を行うことがあります。

内外鼠径ヘルニアにはIliopubic tract repair法、大腿ヘルニアにはMcVay法、出産の予定のある女性にはMarcy法が理想的な手術法と考えています。

参考文献:

臨床外科 第80巻 第2号,2025年2月

従来法を行う場合

◆ヘルニアヘルニア嵌頓手術を行い、腸管切除を同時に行った場合(感染の危険性が危惧されますので人工のメッシュは使えません)

◆出産予定のある女性(Marcy法)

(2)メッシュ・プラグ法(Mesh-Plug法)とミリカン法(modified Mesh-Plug法)

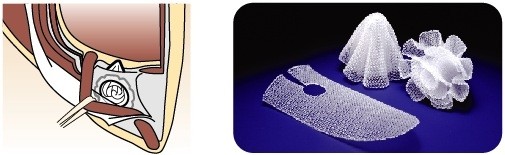

現在、本邦で最も多く行われている方法です。1993年、米国の Dr Rutkow らによって考案された手術方法です。傘状のプラグ(栓)である人工補強材(ポリプロピレン製メッシュ)を、小腸などが出てくる筋膜の弱い部分に入れて補強する方法する。本邦では術後の「つっぱり」をなくす目的にて1995年以降行われてきました。米国New Jersey州のThe Hernia CenterにてDr Rutkowらの研修後、筆者も300例以上の症例を経験しました。手術時間も15~30分と短時間ですみます。しかしながら長期の経過観察からみると違和感などの不定愁訴や再発が散見されました。

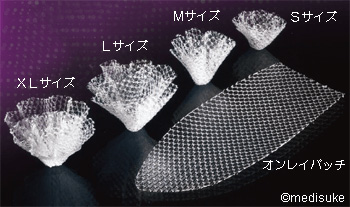

現在は素材が改良され、ライトパーフィックス・プラグメッシュが主流となっています。メッシュの改善や形状の改善により術後の違和感などかなり改善されました。

(従来のプラグメッシュ)

(従来のプラグメッシュ)

(ライトパーフィックス・プラグ)

(ライトパーフィックス・プラグ)

本術式を考案したDr I.M. Rutkow(右端)、Dr A.W. Robbins(左端)と筆者

1999.2 米国NJ州 Hernia Centerにて

(3)リヒテンシュタイン法(Lichtenstein Repair)

1989年に米国のIrving Lichtensteinによって考案された手術方法で、米国においては現在最も多く行われている手術方法ですが、徐々に他の手術方法に移行しています。当院においては、前立腺手術などを行っていて腹膜の前面を十分に剥離できない場合、また再発ヘルニアにて術野が十分に露出できない場合に限って行っています。外側からソケイ部全体をポリプロピレン製ソフトメッシュシートで覆い、縫い付ける方法です。壁や塀の修理に例えると、壁の穴に対して外壁から修復剤にて塗り固めて補修する方法に似ています。

しかしながら再脚光を浴びて現在、全世界的にはこの術式が一番多く行われている術式で、またWorld guidelines for Groin Hernia Management –The Hernia Surge Group-でもこの術式が最も推奨されています。下記のリヒテンシュタイン従来法に比べて、リヒテンシュタインプログリップTMを用いた方法(セルフグリップ機能をもったメッシュ、self-gripping mesh)は縫合固定やタッキングが不要な非外傷性固定法で、より短時間の手術となり、また術後の慢性疼痛のリスクも軽減されることから有用な方法と考えられ、当院でも優先的に行なっています。また、前立腺癌の手術後に発生する外鼠径ヘルニアに対する術式としても多く行われています。

➀初期の頃の手術法

②プログリップTMを用いた方法(新方法)

(4)PHS法(PROLENE Hernia System Repair)とUHS法(UltraPro Hernia System Repair)

1999年に米国のDr Gilbertらによって考案された手術方法です。二層の膜とコネクターによって形成された一体型のメッシュにて修復します。前面の層はリヒテンシュタイン法、コネクター部がプラグ法、後面の層は腹膜前の修復の役割を果たすと唱われています。

筆者は、内ソケイヘルニアを対象に行ってきました。手術時間は40~50分程度です。術者が不慣れな場合には、腹膜前の後面の層の展開が不十分になる可能性があります。

現在ではメッシュはLarge pore(大きな網目)と半吸収性に改善されています

PHS

PHS

UHS

UHS

(5)クーゲル法(Kugel Patch Repair)

1999年に米国のDr Kugel によって考案された手術方法です。形状記憶リングが装着された二重の人工補強剤(ポリプロピレン製メッシュ)を用いて腹膜のすぐ外側を広く覆い、鼠径部の弱い部分全体を一度に補強して腸などが出てくるのを防ぎます。

他の手術方法と比べ皮膚切開位置がやや高くなり、アプローチも後方より入る点で他の手術法と大きく異なります。

手術時間は40~50分で手術手技にやや熟練を要する方法です。

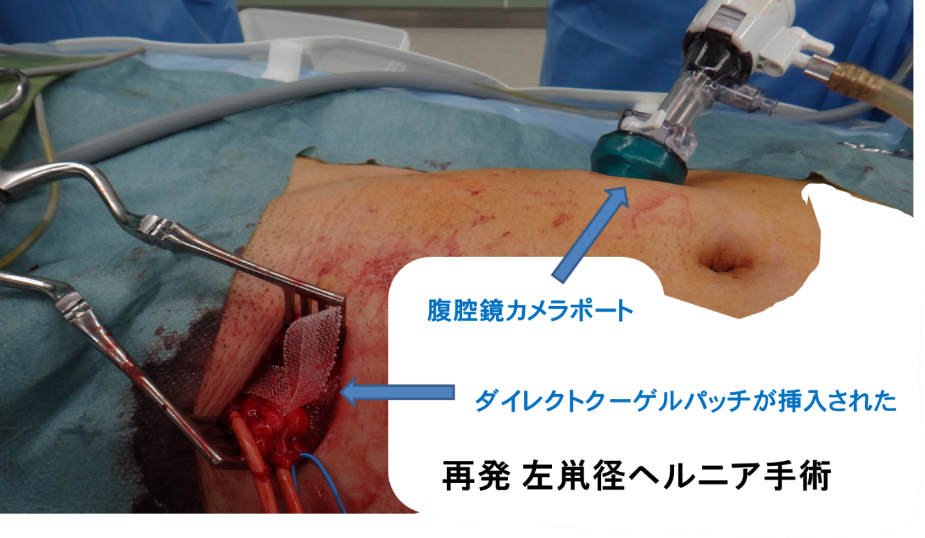

(6)ダイレクト・クーゲル法(Direct Kugel Patch Repair)

米国のDAVOL社とDr Kugel らによって考案された手術方法です。

現在、鼠径法(前方アプローチ)の手術のなかでは最も注目されている手術方法と考えています。

筆者は2006年4月よりほとんどの症例で行っている方法です。

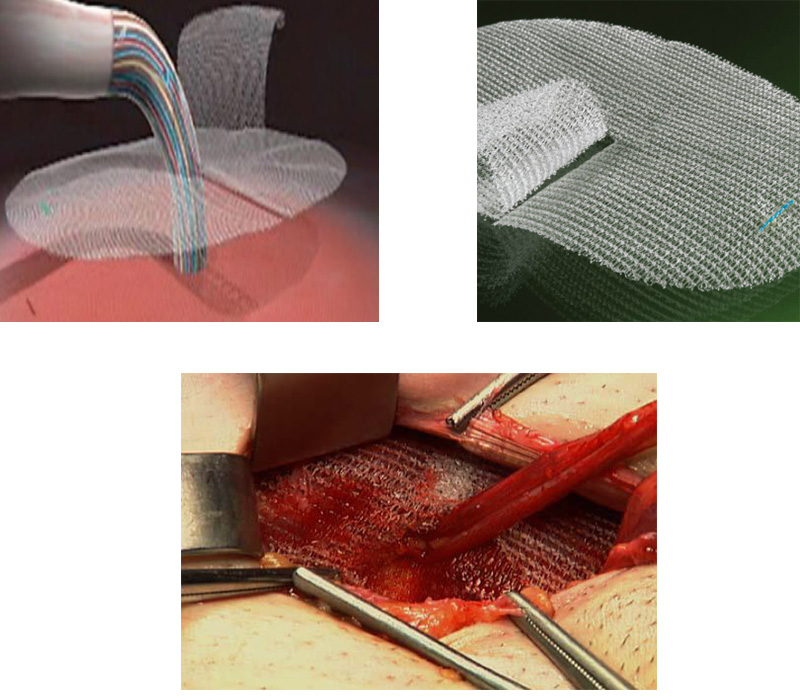

形状記憶リングに縁取られ、中央にストラップの付いた直径12.0×8.0cmの楕円形の人工補強材(ポリプロピレン製メッシュ)で腹膜のすぐ外側を広く覆い、鼠径部の弱い部分の全体(筋恥骨孔, myopectineal orifice =MPO)を一度に補強して腸などが出てくるのを防ぎます。形状記憶リングによりパッチは確実に腹膜前腔で展開します。外鼠径ヘルニア、内鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアを同時に対応できる方法であり、将来的な新しいヘルニアの発生を予防するという大きな利点も有しています。また最小限の固定により術後の痛みや神経痛のリスクも軽減されます。手術時間は40~50分。やや熟練を要します。自験例は1,000例を超え、再発例は極めて少なく良好な成績を収めています。

Direct Kugel 法の特長と利点

◆腹膜前腔でパッチを伸展して、腹圧に対する耐久性に優れている。

◆ヘルニアの起こりうる部位(Hesselbach 三角、内鼠径輪、大腿輪、外側三角、閉鎖孔)を同時にカバー、補強ができ、さまざまなタイプの鼠径ヘルニアの再発を予防できる(トータルリペア)。

ダイレクトクーゲル法に用いる形状記憶メッシュ

形状記憶リングにより、折り曲げて挿入しても瞬時に広がり、従来のメッシュの欠点であった縮んだりすることがなく、腹膜前腔でパッチが確実に伸張します。また、ズレを生じることもありません。

ポジショニング ストラップ

鼠径管後壁に対して、パッチをフラットに展開する上で役立ちます。固定することによりズレの生じを防ぎ、また固定数が最小限で済み術後の疼痛予防には最適です。

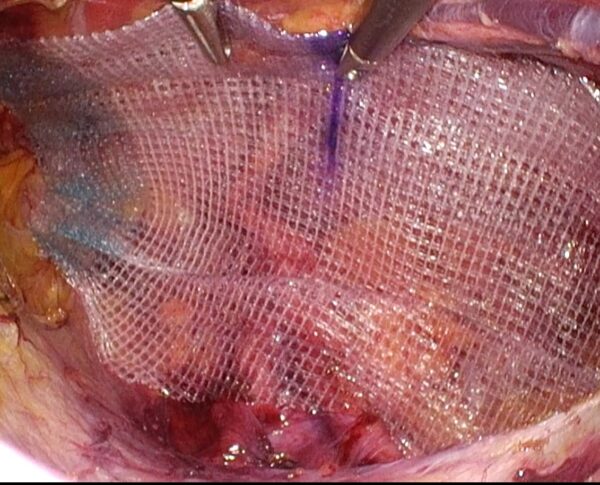

ダイレクト・クーゲル法における術中写真(右ソケイヘルニア)

(右図:腹膜前腔は頭側および尾側に広くメッシュで覆われます。)

ダイレクト・クーゲル法が困難な症例

◆前立腺癌の手術で開腹、腹腔鏡下手術、ロボット支援手術をしている場合

◆再発ソケイヘルニアで前術式がPHS法やIliopubic tract repair法やMcVay法の場合

Dr Kugel(クーゲル法、ダイレクト・クーゲル法の考案者)と筆者

Dr Kugel(クーゲル法、ダイレクト・クーゲル法の考案者)と筆者

(7)バード ポリソフト法(Polysoft法)

フランスのDr.Pelissierとバード社によって考案され、2009年に本邦に導入されました。形状維持リングに縁取られた軽量型のポリプロピレン製メッシュでDirect Kugel法と同様に腹膜前腔にメッシュを展開する方法。精索を通すスリットを作成することが異なります。メッシュの形状は腹圧の効果を利用した立体的に弯曲している。

術後の愁訴が少ないとの報告もあります。

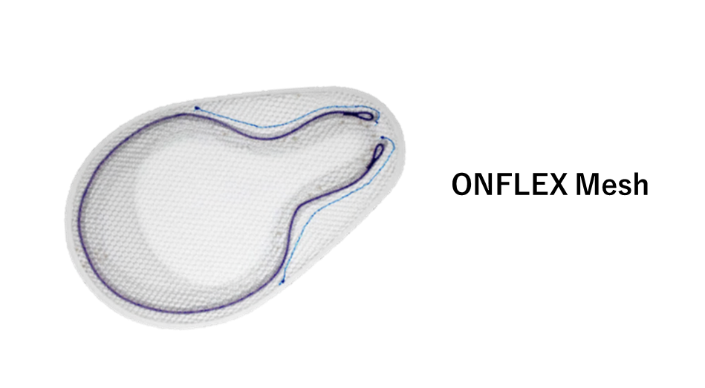

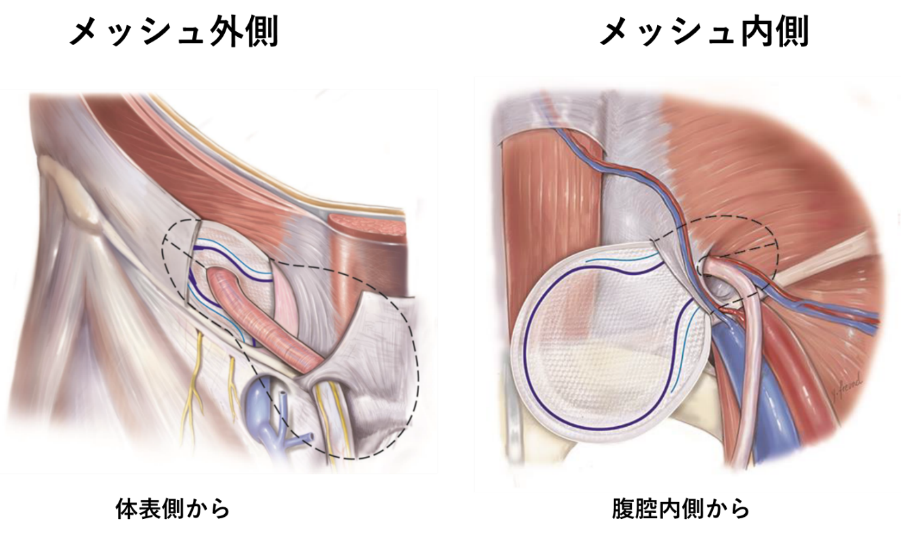

(8)ONSTEP法(オンステップ法)

ONSTEP法はポルトガル人外科医のAugusto LourençoとRui Soares da Costaの2人によって考案され、2013年に発表されました。鼠径部切開法としては比較的新しい鼠径部ヘルニア修復術で、我が国では2016年から開始されました。

ONFLEXメッシュを用い、内側は腹膜前腔に、外側は内腹斜筋の上に留置する。内側のDirect Kugel 法と外側のLichtenstein 法を合併させたような術式です。比較的簡便で短時間で行える手術法として本法でも徐々に増え始めています。

腹腔鏡下手術のメリット

・診断が確実で複雑なヘルニア(合併している複数のヘルニア、反対側のヘルニア)に対応できる

・術後早期の疼痛の軽減(従来の手術に比べて何分の一くらいの痛みで済みます)

・術後早期の社会復帰が可能

・創が小さく美容的

・両側ヘルニアでも同一創で手術が可能

・再発ヘルニアでもヘルニア門の同定が容易

・嵌頓ヘルニアの場合、嵌頓臓器の同定と壊死の有無の評価が容易

・術後の慢性疼痛(術後6か月以降まで続く強い疼痛)の頻度が少ない

腹腔鏡下手術のデメリットを敢えて上げると以下のようになります。

腹腔鏡下手術のデメリット

・全身麻酔の必要がある(従来の手術は腰椎麻酔、局所麻酔)

・従来の手術と比較すると手術時間が長くかかる

・従来の手術と比較すると費用が高くなる

腹腔鏡下手術は従来の手術(鼠径法)に比べてメリットが多く第一義的な手術と考えています。

使用するメッシュはLap ProGrip mesh TMを使用しています。固定のタッカー不要となります。

腹腔鏡手術(腹膜外経路、TEP)の完成図とLap ProGrip mesh TMメッシュ

腹腔鏡手術(腹膜外経路、TEP)の完成図とLap ProGrip mesh TMメッシュ

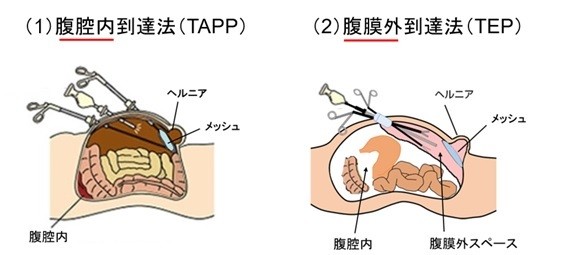

腹腔鏡内到達法(TAPP)と腹腔外到達法(TEP)の違い

(9)腹腔内アプローチによる腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP法)

TAPP(transabdominal preperitoneal approach)法

1990年Ger,Schltz,Arreguiらが報告して以来欧米で普及してきました。本邦でも徐々に増加傾向にあります。お腹に3カ所の孔(あな)をあけてカメラと2本の鉗子を挿入し、お腹の映像をテレビモニターで見ながら行う手術です。腹腔鏡を用いてヘルニアの穴を腹腔側から確認して、腹膜を切開し腹膜と筋肉の間に補強材、メッシュをおいて、メッシュがずれないように、タッカーと呼ばれる器具でメッシュを筋肉に固定します。その後、腹膜を縫合閉鎖します。

最近では組織に接着するself gripping mesh、LapProgrip meshTM使用しているのでタッカー固定はありません。このメッシュ使用によりタッカー固定が不要となり術後疼痛の軽減と再発率の低下が得られています。腹腔鏡手術では鼠径ヘルニアになりやすい5つの弱い部分(内鼠径輪部、内鼡径床、大腿輪部、外側三角部、閉鎖管部)を全てしっかりと覆うことができます。現在の手術の主流で積極的に本手術を行っています。最近では高位切開法(腹膜切開位置を従前のヘルニア門切り抜き法に比べて高くとる)を多く行っています。

再発ヘルニアや大腿ヘルニア嵌頓、閉鎖孔ヘルニア嵌頓症例にも積極的に腹腔鏡下の独自の手術を行い、啓蒙活動や学会報告を行っています。

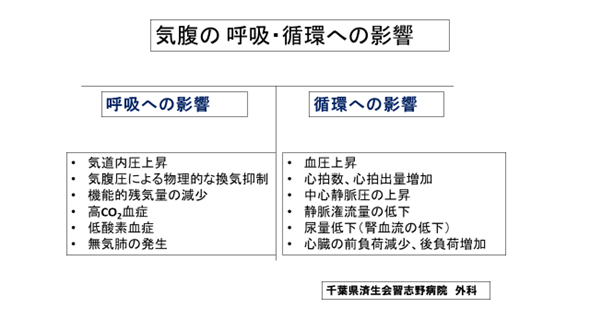

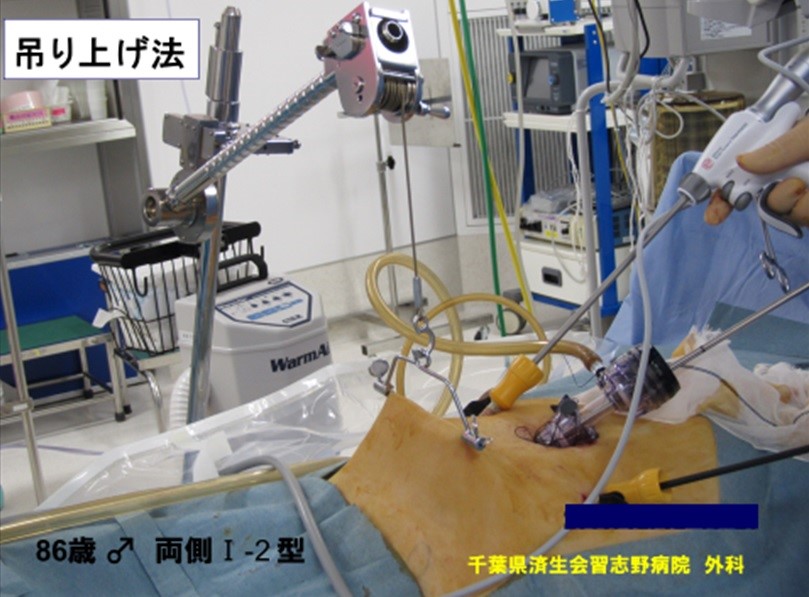

TAPP法は腹腔内に二酸化炭素を注入し腹腔を膨らませて(気腹)行いますので、呼吸・循環器系に悪影響を及ぼすことがあります。当院では、循環器不全・呼吸器不全を抱えている高齢者には負担軽減する目的で気腹法を「吊り上げ法」に切り替えて行っています。TAPP法の適応拡大を図り、安全に手術を行っています(図参照)。この方法は全国でも当院のみが行っている方法(倫理委員会にも承認されています)で、学会報告を通じて啓蒙活動を行っています。

自分のヘルニア手術について腹腔鏡手術の適応があるかリスクを伴うかを担当医とよく相談して決めることが大事です。

腹腔鏡下手術風景

腹腔鏡下手術風景

吊り上げ法

腹腔鏡下手術を行うには、気腹(二酸化炭素を腹腔内に注入)によって腹腔内を膨らませて手術操作のスペースを確保します。腹腔内の圧が上昇し呼吸・循環系に悪影響が出る可能性があります。呼吸・循環不全のある高齢者には腹腔鏡ヘルニア手術ができない場合があります。そのような場合は気腹をせずに、吊り上げ法を行うと安全に手術ができます。

腹腔鏡下手術の適応を拡げる事ができます。75歳以上の高齢者には原則、吊り上げ法を併施しています。また青壮年で高度の筋肉体質の方は、通常の二酸化炭素の気腹圧では腹壁が持ち上がらない場合にも吊り上げ法に切り替えることがあります。

下記に吊り上げ法の手術写真、メリットを日本外科学会総会で報告した抄録を掲載します。

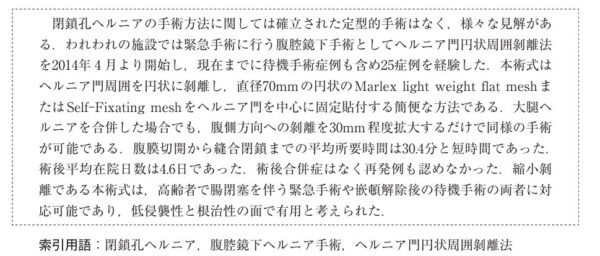

閉鎖孔ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術(TAPP法)

高齢者のやせ型の女性に閉鎖孔ヘルニアを併発することが良くあります。狭いヘルニア門に小腸が嵌頓するので腸閉塞の状態となって救急外来を受診することがあります。徒手整復にて嵌頓を解除できない場合は緊急手術となります。当院では、腹腔鏡下手術で「腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア門円状周囲剝離法」という手術を考案し行っています(倫理委員会にも承認されています)。

学会等にてその有用性につき報告、啓蒙活動を行っています。

2024年9月に臨床外科学会誌に掲載されました論文の抄録を提示します。

索引用語:閉鎖孔ヘルニア、腹腔鏡下ヘルニア手術、ヘルニア門円状周囲剝離法

ヘルニア門中心に径70mmのLap Pro Grip Mesh 貼付

ヘルニア門中心に径70mmのLap Pro Grip Mesh 貼付

(10)腹膜外腔アプローチによる腹腔鏡下ヘルニア手術(TEP法)

TEP(totally extraperitoneal approach)法

腹腔鏡(スコープ)を臍または臍に近い位置から挿入し,2本の鉗子を通常臍の下の正中線上に縦に2カ所入れ、映像をテレビモニターで見ながら行う手術です。TEPはTAPPと異なり腹腔内での操作は行わず、腹腔鏡を腹膜前腔(腹膜外腔)に挿入し、腹腔鏡下での腹膜前腔の剥離、ヘルニア嚢の処理などの操作を行いヘルニアの穴(ヘルニア門)をメッシュでふさぎます。腹腔内癒着の影響を受けないなどの利点を有し、開腹手術既往があり腹腔内に癒着が予想されている場合には優先的に行っています。

最近では単孔式または単孔式+ワンで行うことが多く、腹部のキズは3か所から1か所または2か所になりました(その写真を下段に提示します)。

TEPの利点はTAPPと比較して腹膜外アプローチ(腹腔内に入らない)で行うので、より非侵襲的な手術となります。

TEP法の利点 (TAPP法と比較して)

・ 腹腔内癒着の影響を受けない

・ 腹膜が邪魔しない(手技的な問題)

・ 腹膜縫合がない(術後の臓器癒着が少ない)

・ 腹腔内臓器損傷の可能性が少ない

・ 気腹による心肺機能への影響が少ない

・ 気腹による腹壁の伸展痛、放散痛が少ない

・ ポートサイトヘルニアがない

・ 術後疼痛のコントロールが可能 (閉鎖空間への局麻剤の散布)

・ バイアスピリンなどの抗血小板薬の休薬しないで行う手術(最近増えています)において止血目的の腹壁圧迫が可能

術者の専門性や好みによってTAPP法(腹腔内アプローチ)またはTEP法(腹膜外アプローチ)に分かれますが、筆者はTEP法の利点を鑑み、第一義的にTEP法を行っています。

腹腔鏡手術(腹膜外経路、TEP)における「単孔式+ワン」 法

腹腔鏡手術(腹膜外経路、TEP)における「単孔式+ワン」 法

(11)ハイブリッド手術(Hybrid operation)

再発ヘルニアを対象に行っています。臍部またはその周囲に腹腔鏡を挿入し、再発部位を腹腔内から観察してヘルニア門の位置・大きさ、前回の手術のメッシュの展開状況などを確認します。次に前方アプローチで直視下手術を行い、最後に再気腹し腹腔鏡で修復状態を確認します。腹腔鏡下手術と鼡径法のそれぞれの利点を活かした方法です。

鼡径部ヘルニアに対していろいろな術式をお示ししました。

主治医とよく相談し自分に合った術式を選択していただきたいと思います。

2025.11

文責:太枝(おおえだ)良夫(外科医師)

・ 新患は,紹介状が必要です。

・ 習志野市医師会、千葉市医師会経由にて「紹介患者予約システム」をご利用いただくか、ご自分で前日までに予約手続き(予約センター:047-473-1298)していただくことも可能です。

診察時間 火曜日 14~16時

・ 火曜の午後のヘルニア外来を受診できない方は、平日の午前中の外科新患外来にて診察を受けることも可能です。

・ 原発,再発を問わず受けつけております。

・ 手術を受けるべきかお悩みの方の相談も受けております。

・ 診察日に診断がつけば,入院予約をしてほぼ御希望の日程で手術を受けられるよう配慮致します。

・ 年間130例以上の手術を行っています。

・ 麻酔は原則的には全身麻酔, または腰椎麻酔。そのほか硬膜外麻酔,局所麻酔(膨潤伝達麻酔、神経ブロック麻酔)で行っています。

・ 手術方法は全例がメッシュで補強するテンションフリー手術(腹腔鏡下手術、ダイレクト・クーゲル法,メッシュプラグ法,リヒテンシュタイン法,)を行っています。

・ 入院日数は,原則的に3泊4日です。手術日の前日に入院して術翌日ないしは術翌々日に退院となります。

・ 再発例に対する手術方法は腹腔鏡下手術、腹腔鏡を併用したハイブリッド手術を行っています。また鼠径法が適応となる場合は、リヒテンシュタイン手術、メッシュプラグ法を主体に行っています。

・ 手術翌日から入浴(シャワー)が可能です。

・ 早期に退院しても術後1週間の在宅療養を勧めています。

診察にて鼡径部の膨隆が確認されれば、すぐにCT撮影を受けます。

CT撮影は特殊な方法で撮影します。腹臥位でお臍と太ももにタオルを置いて鼡径部を浮かせます。そして腹圧をかけて、息を止めて撮影します。間接型(外)鼠径ヘルニアなのか直接型(内)鼠径ヘルニアかの鑑別診断が可能です。

腹腔鏡下手術や鼠径法手術のそれぞれのメリット、デメリットなど十分に説明を受けて手術法を決め、入院、手術日の設定を行います。(腹腔鏡下手術の適応があれば、第一義的な手術として勧めています)

手術後1週間は在宅療養が必要ですので、仕事の都合や家族の都合なども十分に配慮して日程を決めてください。

当院では腹腔鏡下ヘルニア修復術は3泊4日(内鼠径ヘルニア、両側ヘルニアの場合は4泊5日)、鼠径法(前方アプローチ)も3泊4日の入院を原則としています。手術前日に入院して、手術の翌々日に退院となります。退院後はシャワー入浴が可能です。在宅療養は退院後3~5日必要です。(→クリニカルパス)

入院費用についてはお一人ごとに違いがありますので、詳細は医事課スタッフにご相談ください。従来法の手術の場合(3泊4日)、3割負担の方は約8万円、2割負担の方は約6万円、1割負担の方は約3万円が必要です。

腹腔鏡下ヘルニア修復術の手術の場合、3割負担の方は約16万円(高額医療の対象となり一部返還され、鼠径法と同額になります)、1割負担の方は約6万円が必要です。

済生会習志野病院 外科医師 太枝(おおえだ)良夫